2024年4月份数学教研组活动

发表日期:2024/4/24 4:09:49 作者:李芳芳 有629位读者读过

2024年4月份数学教研组活动

【主题】

基于“教-学-评”一致性的教学探究活动

【活动方案】

一、目标

1、通过开展对课堂教学观摩活动,促进教师改变课堂教学方法,改善学生的学习方式,更大程度地推进学生的发展。

2、结合本校现有低年段学生的学习特点,围绕基于“教-学-评”一致性的教学探究活动的主题,以培养和激发学生的学习兴趣主要着力点,切实解决低年级教学中的实际问题,深化课堂教学研究,不断提高教师的教学水平。

3、建立“教研、实践”相结合的探索型、学习型、讨论型的教研氛围。

二、活动时间

2024年4月11日

三、活动地点

授课听课评课:南京市觅秀街小学报告厅(朱贺,陈灏菲两位老师执教)

教学沙龙研讨:南京市觅秀街小学报告厅(数学教研组)

四、参加对象

所有数学教师及教务处全体成员

五、活动组织形式

针对我们学校数学教研组的实际情况,通过观摩课和数学组的教学沙龙研讨,开展基于“教-学-评”一致性的教学探究活动为主题的评课活动,从优、缺点两方面评价课堂教学,及时给执教老师指出优点不足,真正创设良好的教研氛围。

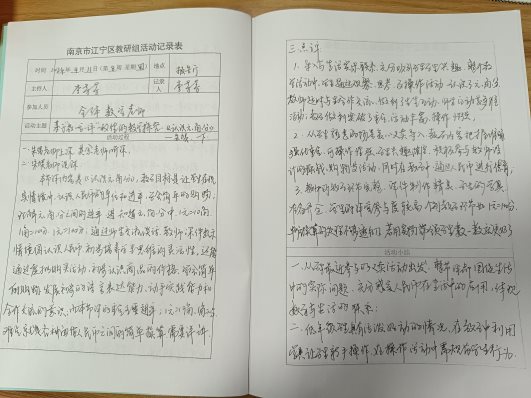

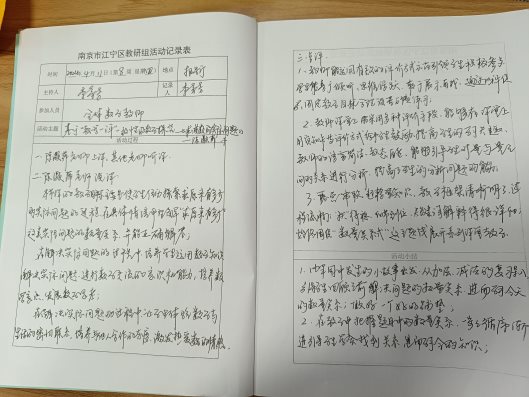

【研讨记录】

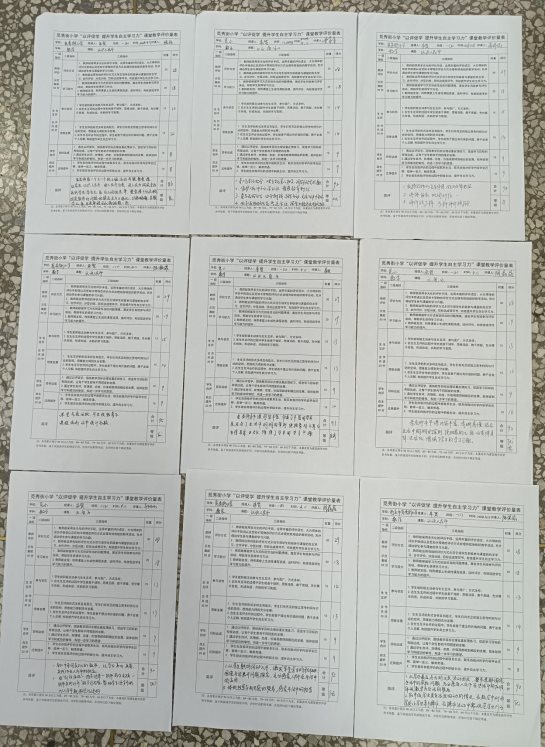

【其他过程性材料】

一、授课人教案

认识1元及1元以下的人民币(一下) 执教人:朱贺

教学内容:

苏教版一年级下册第五单元《元、角、分》66-67页

教材分析:

本单元主要是让学生在现实情境中,认识人民币的单位和进率,学会简单的购物。第一课时的教学内容是认识1元及1元以下的人民币,知道人民币的单位和它们之间的进率。例1通过商场的图片引出买东西要用人民币,分别出示了1元、1角、1分的纸币及硬币引出人民币的单位,通过买东西时不同的付钱方式引出它们之间的进率。例2则在此基础上辨认面值5角、5分、2分的人民币并换币,进一步加深单位之间进率的认识。“想想做做”安排了4道练习,在一系列换钱和模拟购物的活动中,培养学生的操作能力、数学思维和创新意识。

教学目标:

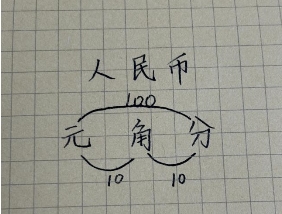

1.在观察人民币的现实情境中,认识人民币的单位元、角、分,认识1元以及各种面值的人民币,理解元、角、分之间的进率,知道1元=10角、1角=10分。

2.(1)通过师生交流谈话、教师课件出示情境图认识人民币,初步培养学生思维的灵活性。

(2)通过虚拟购买活动,初步认识商品的价格,学会简单的购物,发展初步的语言表达能力、动手实践能力和合作交流的意识。

3.(1)通过课程学习,感受人民币的应用价值,培养学生爱国、爱护人民币、乐于助人等品质。

(2)激发学生对数学的乐趣,在数学活动中,感受数学与日常生活息息相关。

教学重点:

认识人民币,知道元、角、分是人民币的单位,初步理解人民币单位间的进率,知道1元=10角,1角=10分。

教学难点:

各种面值人民币之间的简单换算。

教学准备:

![V$JO(W{]AI~4T9~}PSA3NKM](/Html/upload/ImportWord/20240508192456522/index.005.png) 课件、人民币学具

课件、人民币学具

教学设计:

一、导入新课

1.谈话:小朋友们还记得这张照片是我们参加的什么活动吗?(爱心义卖)在这个活动中,我们班小朋友准备了很多东西进行售卖、捐赠。我们也去其他班的摊位上买到了很多东西。买东西需要什么呢?

2.小结:钱在每个国家都有不同的名称,在我们国家叫人民币。泰国的钱叫泰铢,韩国的钱叫韩元,美国的钱叫美元,英国的钱叫英镑,这是我国古代不同朝代的钱,这是我们的第四套人民币,这是我们现在使用的第五套人民币。(课件播放介绍)

3.揭题:今天这节课我们就一起来认识人民币。(板书课题:人民币)

【设计意图】通过学校近期组织的爱心义卖活动,激发学生已有的经验,欣赏不同国家、不同时期的钱币来吸引学生的好奇心,在谈话中揭示课题进入今天的学习内容。

二、教学新知

(一)认识1元及1元以下的人民币

介绍人民币

人民币上面有什么呢?我们怎样知道它是谁呢?(以1元纸币为例)

预设:有数字、有头像、有汉字、有照片、有毛主席头像、国徽……

师:国徽,代表着我们的祖国,我们要爱护、保护人民币,不能在人民币上乱涂乱画。

【设计意图】根据学生已有的知识经验他们大多都能够认识人民币的面额是多少,但没有经过系统的观察,在交流过程中着重介绍国徽,目的是让学生受到爱护人民币、爱国的教育。

分一分

同学们的桌子上有一堆人民币,你能给他们分一分吗?

生l:我们把纸币分一类,把硬币分一类。

小结:根据人民币的材料来分,纸币就是纸做的人民币,硬币是金属做。

生2:。我们把长方形的分成一类,圆形分成一类。

小结:根据我们第二单元学习过的图形来分类。

生:3:。我们根据上面不同的汉字,把元的放在一起,角的放在一起,分的放在一起。

小结:这种分法是根据人民币的单位来分,元、角、分是人民币的单位(板书)。

生4:把所有100的放在一起,50的放在一起,20的放在一起……

小结:币值相同的放在一起。

【设计意图】通过给人民币分类的过程,了解人民币的单位、材料、形状等。

辨一辨

你能快速找到1元、1角、1分、5角、 2角吗?

师拿学具展示,口述错误的币值,学生纠正。

你能将面额大于1元的人民币整理出来放在一边吗?

交流:辨别人民币有没有需要提醒别人注意的地方?

小结:辨别人民币的时候可以通过观察人民币上的数字和汉字来区别人民币的面值。还可以看人民币的大小、图案、颜色、数字等,最主要的是看数字后面的单位。

我会付款

我们认识了人民币,那你能正确付款吗?

完成教材67页“想想做做”第一题。

【设计意图】整理出面额大于1元的人民币,主要是后期购物方便学生付款。对于生活中一些不常见的2角、2分,通过辨别和习题加深他们的印象,能够做到正确识别人民币。

(二)认识元、角、分之间的进率

老师手里面有一个笔记本,售价是1元,如果你来买,用你留下来的人民币你准备怎样付1元钱?

预设:

生:直接付一元硬币(纸币)。

生:付两张(枚)5角的。

生:付10张(枚)1角的。

生:付5张(枚)2角的。

生:付1张(枚)5角的,1张(枚)2角的,3张(枚)一角的。

根据学生的付法,及时提问:为什么这样付,能说一说理由吗?从他的发言中你发现什么?

预设:1元=10角

师:我们知道了1元=10角,10角=1元,那1角又等于多少分呢?1元等于多少分呢?

【设计意图】学生已经有一些购物的经验,部分学生已经知道元角分的进率关系,所以在此设计了一个开放性的问题“你准备怎样付钱?”,通过不同的学生提出自己的付款方案,让其他学生体会到付款的多样性,以此来培养学生思维的灵活性。在交流中引导学生自主探索元、角、分之间的进率,课件展示并板书1元=10角,1角=10分,1元=100分,让新知在购物情境中生成。

三、模拟购物

认识人民币

在购物之前,老师想考考大家是否能够正确识别人民币,是否会换钱。(教材67页例2)

数钱

同学们能够正确识别人民币,也能够正确换钱,请大家帮老师数一数,我这里有多少钱呢?(想想做做2)第二幅图的8角是怎么来的?

小结:把几元和几角合起来,就是“几元几角”。注意人民币后面的单位。

我会买东西

分批出示四种学具,说一说可以怎样付钱。

交流明确:1元钱可以买价格是1元的商品,也可以买价钱低于1元的商品。

【设计意图】模拟购物环节设置了3关,分别考察学生是否正确识别人民币,是否知道人民币的进率,经历当售货员和顾客的过程,体验如何取币、付币、找币,学会与同桌合作,积累购物体验,提高运用数学知识解决实际问题的能力。

四、全课总结

今天我们一起认识了人民币,你有什么收获?

板书设计:

教学反思:

本课的教学是在尊重学生原有的知识基础上开展的。三月中旬本校举办了爱心义卖活动,每个班级的孩子都精心准备了物品和人民币,物品的标价1元-20元不等,学生已经有初步购物的经验。但学生对人民币的认识停留在一个肤浅的认识阶段,不少学生习惯说“块”、“毛”。因此我在教学中,先设计一个观察1元纸币的人民币为例,通过交流,学生能够静下心来仔细观察人民币上有什么,人民币的单位是什么,重点是了解面值,注意数字和单位。后面的分类环节、老师出示5角却说5元口述错误币值环节学生就游刃有余了。

对于人民币之间的进率是本节课的难点,部分学生在日常生活中已经掌握基础的换算,因此本节课放弃了直接出示进率的教学过程,而是提出一个开放性问题“你怎么付1元钱”,通过第一个学生的引导,其他学生也不甘落后纷纷说出自己的想法,极大调动了课堂的参与度,从而明确1元=10角。而“分”在日常生活中学生极少接触到实物,我在课堂上提出来支付宝、微信上抢到红包几分钱的例子,角和分之间的进率先让学生猜测再出示,学生体验到了成功的乐趣。接下来我设计了“我会换钱”、“我有多少钱”、“我会买东西”三个活动,让学生在模拟购物、同桌合作交流中进一步掌握进率的关系。

本节课对于时间的把控还需要注意,在“我会买东西”环节只分享了3个物品的几种购物,最后一个“1元2角”因为时间关系留给学生课后思考。

求减数的实际问题(一下)

执教人:陈灏菲

1、 知识与技能:

使学生经历探索求原来有多少的实际问题的过程,在具体情境中理解“求原来有多少”这类实际问题的数量关系,并能正确解答。

2、过程与方法:

在解决实际问题的过程中,培养学生运用数学知识解决实际问题、进行数学交流的意识和能力,培养数学意识,发展数学思考。

3、情感、态度与价值观:

在解决实际问题的过程中,让学生体验数学与生活的密切联系,培养与他人合作的态度,激发热爱数学的情感。

重点:理解掌握求被减数的实际问题的数量关系,能正确解答。

难点:理解用加法来解决求被减数的实际问题的算理。

一、 复习导入

1.出示写有文字题的小黑板(见本教案第三部分“习题设计”中“前置作业”的“旧知链接”),学生在随堂练习本上列出相应的算式。

2. 交流算式。

3.讨论:什么时候用加法计算,什么时候用减法计算?

预设:求剩下的数量用减法计算,求一共的数量用加法计算。

二、教学新知

设计意图,进一步理解加、减法的含义,为下面的学习作准备。

教学教材第 47页例3。

1.课件出示情境图:玉米图。

(1)谈话:秋天是丰收的季节,果园里葡萄一串串地挂在树枝,红彤彤的苹果笑开了脸…?最开心的可是猴子了,因为它们又可以吃到最喜欢的玉米了。瞧,猴妈妈带着小猴子先来到什么地方?

(2)教师:是呀,它们来掰玉米,玉米地里有80棵玉米,猴妈妈一下子就掰了20棵,请你算一算,还剩多少棵玉米?你是怎样想的?

(3)指名学生交流。

(4)小结:怎样求还剩的玉米棵数,只要从原有的玉米棵数里面减去已经掰了的棵数就可以了。(板书:原有的棵数-已经掰的棵数=还剩的棵数)

设计意图:创设猴子掰玉米这个情景,引出旧知,复习数量关系,从原有的个数里面去掉掰了的个数,就等于还剩的个数,便于与新知比较。

2.课件揭示教材第47页例3主题图:桃子图。

(1)谈话:它们又来到桃园,桃园里的桃子又大又红,小猴迫不及待地爬上了桃树帮妈妈采桃子,猴妈妈边装筐,边数着个数,“23个了,够了够了,别采了。”(出示情境图中的一部分,其中树上还剩的5个桃子不出现)请你猜一猜,树上原来可能有多少个桃子?为什么?

(2)四人小组讨论,教师巡视。

(3)组织全班交流。

预设:如果树上的桃子采完了,那么原来有23个;如果树上的桃子还有剩余的,那么原来可能有24、25、26?????但不可能少于23个。

(4)出示完整的情境图。

教师:小猴子没有采完桃子,树上还有一些桃,有几个?大家一起数数看。小猴摸摸头,想,“树上原来有多少个桃子?”同学们,你们知道吗?请大家动动脑筋想一想,该怎么算?

什么?先自己思考,再跟同桌轻声说一说。

学生小组进行活动,教师巡视指导。

设计意图:充分考虑情境图的运用,先出示情境图中的一部分,让学生展开想象,猜一猜树上原来的桃子个数,调动学生主动参与的积极性,开放学生的思维;接着借助插图,依靠直观情境的帮助,使学生理解问题中的数量关系,突破难点。

(5)指名交流,教师板书:23+5=28(个)或5+23=28(个)。

追问:23表示什么,5、28又表示什么?怎样求原来有多少个桃子?

引导学生回答:树上原来的桃子分成了两部分,一部分是已经采的23个,另一部分是仍然留在树上的5个,把这两部分合起来就能求出原有的桃子。

设计意图:通过引导学生说一说列式的思考过程,使学生明白算理。

(6)指导写单位名称,并口答:算出得数后,还有一件事情,要在得数的后面写上单位名称“个”,并用括号括起来。现在你知道树上原来有多少个桃了吗?

预设生答:树上原来有28个桃子。

(7)教师小结并板书:已经采的个数十还剩的个数一原有的个数。

3. 比较玉米图和桃子图

(1)提问:比较这两幅图的问题以及解题的方法,你知道了什么?

(2)学生思考后,在小组内交流。

(3)小结:求还剩多少,就是求总数中间的一部分,用减法计算;求原来有多少就要反过去想,把剩下的和已经采的合起来,就用加法计算。今天我们主要来学习用加法解决这样的问题。

设计意图:通过比较,分清新旧知识之间的联系和区别,明确解决问题的数量关系。

三、巩固应用

(一)预习答疑

解决实际问题时,要分析数量关系,看清所求问题,如果求还剩多少,就是求总数中间的一部分,用减法计算;求原来有多少就要反过去想,把剩下的和已经采的合起来,就用加法计算。

(二)教材习题

1. 教材第47页“想想做做”第1题。

(1)要求仔细看图说图意。

教师:图里的小朋友在干什么?(拼图)

教师:图里告诉了我们什么条件?(已经拼好了21块,还有3块没有拼上)教师:要我们解决什么问题?(一共有多少块拼板)

(2)讨论并交流:这盒拼图一共有多少块拼板,应该怎样计算?为什么?

(3)学生列式,并口答。

设计意图:通过练习掌握此类解决问题的特点,使学生会分析,并独立解决。

2. 教材第48页“想想做做”第2题。

(1)让学生看图说一说收白菜的情况,说一说所有的白莱被分成了几个部分。

损设;所看的白莱被分成了两个部分,一部分是已经收获的 34棵,另一部分是还没收的30棵。

(2)讨论:如何求一共有多少棵白菜?

预设:把这两部分合起来,就是白莱的总棵数。

(3)学生列式计算,集体交流。

(4)小结:已经收的白菜棵数十没有收的白菜棵数=白菜的总棵数。

3. 教材第48页“想想做做”第3题。

(1)教师;你能根据“已经吃了4个苹果”求出“妈妈一共买了多少个苹果”吗?

预设,不能,要想求出妈妈一共买了多少个苹果,必须知道已经吃的个数与剩下的苹果个数。

(2)教师:同学们,你们能从题目中找出剩下的苹果有多少个吗?

(3)学生列式计算,同桌交流。

4. 教材第48 页“想想做做”第4题。

(1)指名读题。

(2)讨论:这两题都是求“玲玲现在有多少条”,两题的数量关系相同吗?

学生小组内交流、讨论。

指名说一说,预设:这两题的数量关系是不同的,第(1)题中,玲玲现在蚕的条数等于她原有的条数加上兵兵又送给她的条数;第(2)题中,玲玲现在蚕的条数等于她原有的条数去掉她送给兵兵的条数。

(3)学生独立列式计算,然后指名说一说自己的解题思路。

5.比较,讨论。

(1)提问:通过刚才几个问题的解答,你有什么发现?

学生小组内交流、讨论。

指名说一说,预设:①有的条件没有直接告诉我们,隐含在图中,要根据问题通过观察才能知道。②在儿道题中,都有“已经”“还剩”和“原有”这些词语。

(2)根据学生的回答,指导用圈点的方法画出关键词,如“已经““还剩”和“原有”等。

(3)指出:这几个问题都是把已经的和还剩的这两部分合起来,求出总数,都是用加法计算。

设计意图:通过这样的讨论分析,使有困难的学生逐步理清思路。但教师也要指导学生观察,有的时候这些词语会省写。

6. 延伸。

(1)谈话:像刚才解决的这些问题,你在生活中遇到过没有?你能自己编一个这样的问题吗?

(2)学生编题。

(3)同桌交流,互相解答。

设计意图:让学生自己举出生活中的例子,自己去解决,感受数学与生活的联系,体验周数学知识解决实际问题的愉悦。

7. 教材第48页“想想做做”第5题。

学生独立试一试,组织交流。

预设,求母鸡比公鸡多几只,要求学生从图中一个对一个地比出来;求公鸡比母鸡少儿只,引导学生进行思考,因为母鸡比公鸡多3只,所以公鸡比母鸡少3只。

(三)课堂作业

本教案第三部分“习题设计”中“课堂作业”第2、3题。

学生独立完成,具体答案见第三部分。

四、总结提升

教师:通过今天的学习,你有什么收获?

教学反思:

在学习“求被减数的实际问题”前,我们已经初步了解加、减法的含义,已经会解决求和、求剩余以及求一个加数的简单实际问题。“求被减数的实际问题”在日常生活中常常会遇到,它是求剩余实际问题的逆思考,实质上是以另一个角度来理解的求和问题。本节课让学生在具体情境中理解“求原来有多少”这类实际问题的数量关系,并能正确列式计算,标注单位。例题是以猴子采桃的情境出现的。通过一只小猴的自述,给出了“已经采了23个桃,树上还剩5个”的信息;并提出了“树上原来有多少个桃?”的问题。如何来求树上原来有多少个桃?我让学生进行小组讨论,引导学生从情境中悟出:树上原来的桃已经分成了两部分,一部分是已被采下来的23个,一部分是仍然留在树上的5个,把这两部分合起来,就能求出树上原来有的桃。从而列出算式,算出得数。算出得数后,再强调要在得数后面写上单位名称“个”,并用括号括起来。并提醒学生要口答:“树上原来有28个桃”。

想想做做的第1、2、3题,都是有一个条件隐藏在图中,要学生自己把它找出来的。通过教学,引导学生在图中找出有用信息,形成数量关系式,然后再解决问题。既培养了学生的观察能力,又培养了学生分析问题、解决问题的能力。在教学中,我让学生独立完成,然后让学生在小组中讨论一下这几题的答案,让学生从数量关系、算式、单位名称、答这四个方面来交流,以真正达到吃透题意,理解题目数量关系的用意。

想想做做第4题是对比题,在教学时,我也主要让学生说说为什么第一小题用加法计算,而第二小题用减法计算,让学生理解到:解决实际问题一定要根据题目的意思来进行解答。

在学生作业中碰到了一些问题:即学生不会口答,单位名称找不到等。

二、活动报道(含照片)

用心教,乐于学

数学是思维的体操,丰富而美丽。它兼具诗歌与散文的内在气质,既严谨,又充满想象的张力。为了进一步提高我校小学数学教师的专业素养和课堂质量,4月11日上午,我校全体数学教师齐聚一堂,展开了一场趣味生动的校级展示课活动。

本次活动分别由朱贺老师执教一年级下册《认识元角分》、陈灏霏老师执教一年级下册《求减数的简单实际问题》。

朱贺老师老师在《认识元角分》的教学中创设出了一个和谐、互动的生活课堂。整节课以“生活”为依托,把“生活经验”变为“学习经验”。在认识人民币这一环节中,把认识人民币的全过程用看一看→认一认、说一说→分一分→换一换、算一算、买一买等几个活动串连在一起,使整个教学过程形成一个动态的教学活动整体。朱老师设计的“我会付款”活动让学生在购物中学习人民币的相关知识,做到了数学来源于生活,又应用于生活,使学生感受到生活中处处有数学。

陈灏霏老师执教的《求减数的简单实际问题》这一课中,陈老师设计了复习两位数减一位数或整十数口算,以及减法中各数名称复习的环节,让学生从已经学习的知识中逐步过渡到今天的所学,让学生不会感觉知识的突兀,增加学习的连贯性。陈老师善于激发学生的思考,引导学生运用逻辑推理,发现数量关系式来解决问题,为学生的学习打开了更加广阔的数学思维,这对学生后续的学习奠定了坚实的基础。

校级展示课活动是学校教学研究的重要环节,是授课教师展现自己教学思想和教学能力的舞台,更是教师相互学习,取长补短的良机。在以后的课堂中,我校全体数学教师也会研读课标,深耕课堂,大胆创新,在研究中提升教师教学水平,在相互学习和借鉴中共同成长。

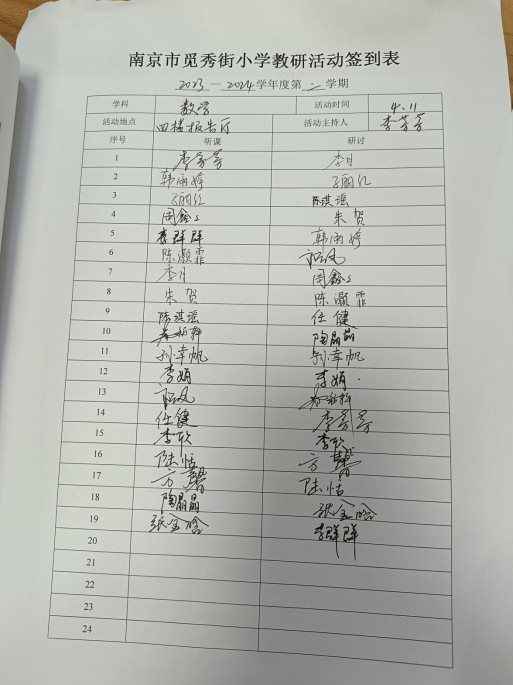

三、签到表