走进中国文遗,文化传承有我----记三年级语文3月份备课组活动

发表日期:2024/3/26 15:11:33 作者:蒋文娟 有749位读者读过

走进中国文遗,文化传承有我

——记三年级语文3月份备课组活动

一、主题:组内课《赵州桥》

本单元以“中华优秀传统文化”为主题.编排了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的面》四篇课文,这些课文从不同侧面展现了中华优秀传统文化的魅力。《古诗三首》描绘了春节、清明节和重阳节里人们过节时的情景,表现了相关中华传统节日的民间风俗;《纸的发明》介绍了纸的发明经过,告诉人们中国古代的四大发明之“造纸术”极大地促进了人类社会的进步和文化的发展;《赵州桥》介绍了河北省赵县洨河上的一座著名石拱桥,重点介绍了桥的坚固,同时还介绍了桥的美观,表现了中国古代劳动人民的智慧和才干;《一幅名扬中外的画》具体描绘了北宋都城汴京热闹的街市,再现了古都的风貌和当时人们的生活情景。

本单元的语文要素是 “了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的”。在三年级上册曾学习过“借助关键语句理解一段话的意思”。三年级上册主要是从理解内容的角度提出的,这个单元主要是从学习表达的角度提出的。知道围绕一个意思写清楚一段话的具体方法,不仅能促进学生深入理解课文内容,而且也为学生进行 “围绕一个意思把一段话写清楚”的习作实践提供方法上的引导。

二、活动方案:

主题研讨:以备课组为单位进行了一次关于“走进中国文遗,文化传承有我”的研讨。(40分钟)

三、活动安排

时间:2024年3月26日

集备地点:音乐教室(二)

上课:三(4)班

活动对象:三年级全体语文老师

活动形式:集体备课+主备老师上课+课后备课组交流与反馈

四、活动流程

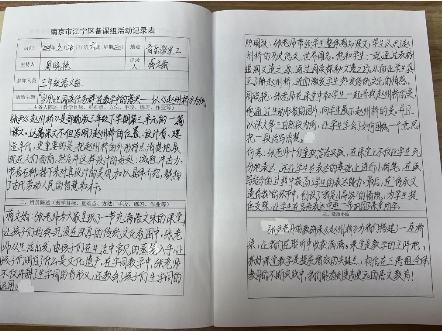

三年级语文备课组结合新课标要求,认真钻研教材,由主备人张老师先明确备课单元在教材中的地位,了解课文的编排意图,确定教学难点,然后从指导思想、学情分析、教材分析、教学目标、教学方法、教学效果、教学措施等方面深入探讨,商议具体教学措施等方面进行单元备课。在交流中,大家集思广益,分别陈述各自的见解和方案,针对主题,结合课标和教材特点,认真研究,最后整合教学智慧,达成教学共识。

张老师为大家呈现了一节充满语文味的课堂,让孩子们始终沉浸在深厚的传统文化氛围中。张老师从生活出发,由孩子们在生活中常见的蒸笼入手,让孩子们明白了什么是文化遗产。在字词教学中,张老师不仅讲解了生字词的音形义,还教会了孩子们生字词的运用。张老师带领学生整体感知课文,学生认识到了赵州桥的历史悠久、世界闻名。他和学生一起通过表格追溯文遗之源、通过阅读探秘文遗之巧。从而让学生真正了解赵州桥,进而激发学生热爱传统文化的情感。

张老师在课堂中和学生一起寻找赵州桥的美,通过生动形象的图片,向学生展示赵州桥的美。并且以课文第三自然段为例,让学生学会了如何围绕一个意思把一段话写清楚。张老师十分重视言语实践,他在课堂上不仅让学生充分地表达,还让学生在表达的基础上进行小练笔,在读写结合的过程中提高了学生的表达能力。最后,在“传承文遗有我”的环节中,张老师创设了“我是小导游”的情境,为学生提供支架,让学生在言语表达中进一步巩固了课堂所学。

课后,三年级语文组全体老师聚在四楼音乐教室对本堂课进行评价,周晓艳老师、陈明珠老师以及何蓉老师进行了点评;接下来,教师们分别结合前置的课堂观察点各抒己见,积极讨论,踊跃发言,提出了调整建议,形成了再教设计,从不同的视角切入同一课堂;最后,在场领导从更高层面上统观全局,提出了适宜授课教师针对性的合理化建议,让老师们受益匪浅。通过教研讨论,老师们丰富了教学方法,取长补短,优化教学方式,解决了所面临的一些现实困难和问题,建立起教学理念与自身教学行为之间的联系,逐步做到知行合一。

高山仰止,方知才疏,三人同行,觉左右为师。在这场温暖的教研修行中,我们都是努力前行的行者,捧着初心,砥砺深耕,方能笃行致远。此次活动,给了我们搭建互动的交流平台,不仅教师在教学上充分准备,引领学生走到课堂中央,师生都有很好的学习体验,而且老师们通过不断地研讨交流,提升了自己教学技能。希望三年级语文在老师们的共同努力下继续创造辉煌!

(拟稿人:蒋文娟 拍照人:何蓉 排版人:陈明珠 )